1990年の年末から1991年の年始にかけてパキスタンを旅行しました。海外旅行は、トルコ、ペルーに続いて、3回目です。トルコから始まった世界遺跡巡りの旅、中近東、南米と旅して、今度は、世界四大文明発祥の地の一つとして世界史の教科書の冒頭あたりで誰もが聞いたことがあるが、実際には訪れる人は少なく、遺跡マニアが好みそうなモヘンジョ=ダロ遺跡に興味が湧き、この遺跡のあるパキスタンに決めました。

パキスタン一周の旅10日間

トラベル世界株式会社

1990年12月29日(土)~1991年1月7日(月)

旅の概要ですが、①インダス文明の代表的な遺跡モヘンジョ=ダロ、②パキスタン経済の中心地カラチ、③インダス文明のもう一つの遺跡ハラッパ、④カラチに次ぐパキスタン第2の都市ラホール、⑤アフガニスタンとの国境付近のペシャワール、⑥ガンダーラ遺跡の点在するスワット地方、⑦ガンダーラ王国時代に栄えた仏教遺跡タキシラ、⑧パキスタンの首都イスラマバードの順に回りました。

第1回目は、いきなり旅のハイライト、モヘンジョ=ダロ遺跡です。

なお、現在、パキスタンに関する旅行ガイドは書店を見渡しても殆ど無く、 「地球の歩き方」も2007-2008年版以降出版されていないため、以下のブログでの説明は、当時のガイドブックの情報に基づくものです。

[1〜2日目]

成田15:45発のパキスタン航空PK763便で、マニラ、バンコクを経由し、約13時間掛けてカラチへ。

朝食後、カラチ空港7:00発のPK564便で、モヘンジョダロ空港に8:55到着。

なお、防犯上の理由で空港内の写真撮影は禁止されていた。

モヘンジョ=ダロ遺跡

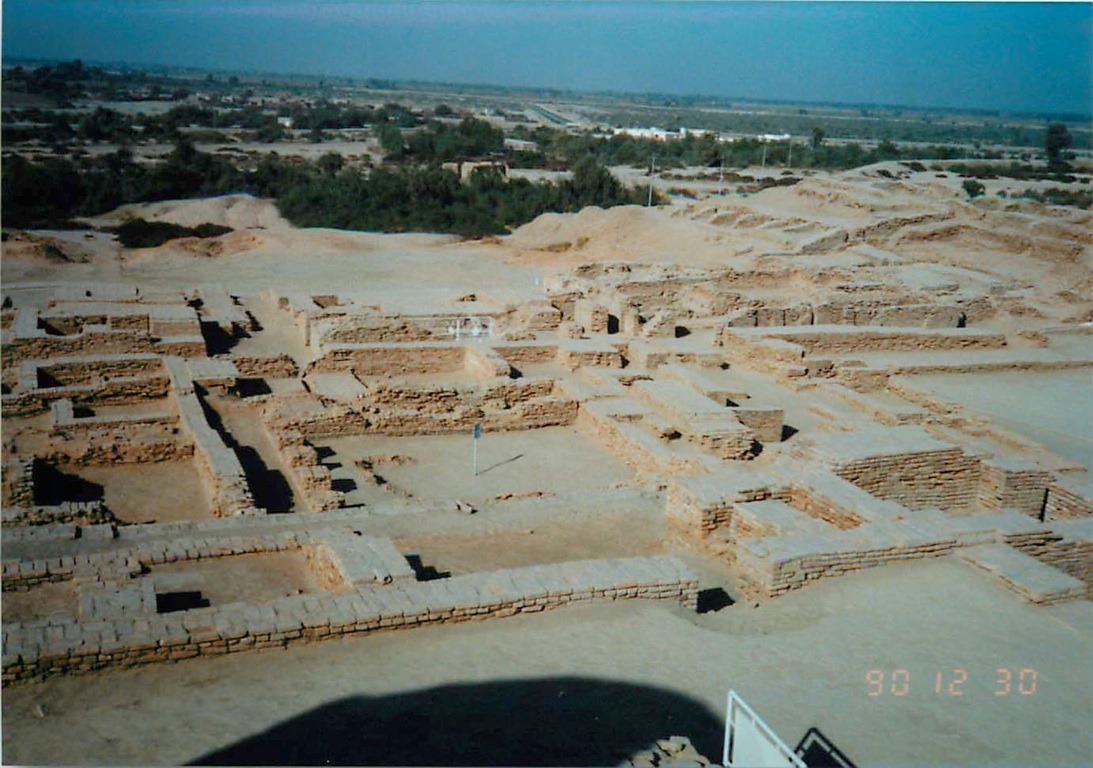

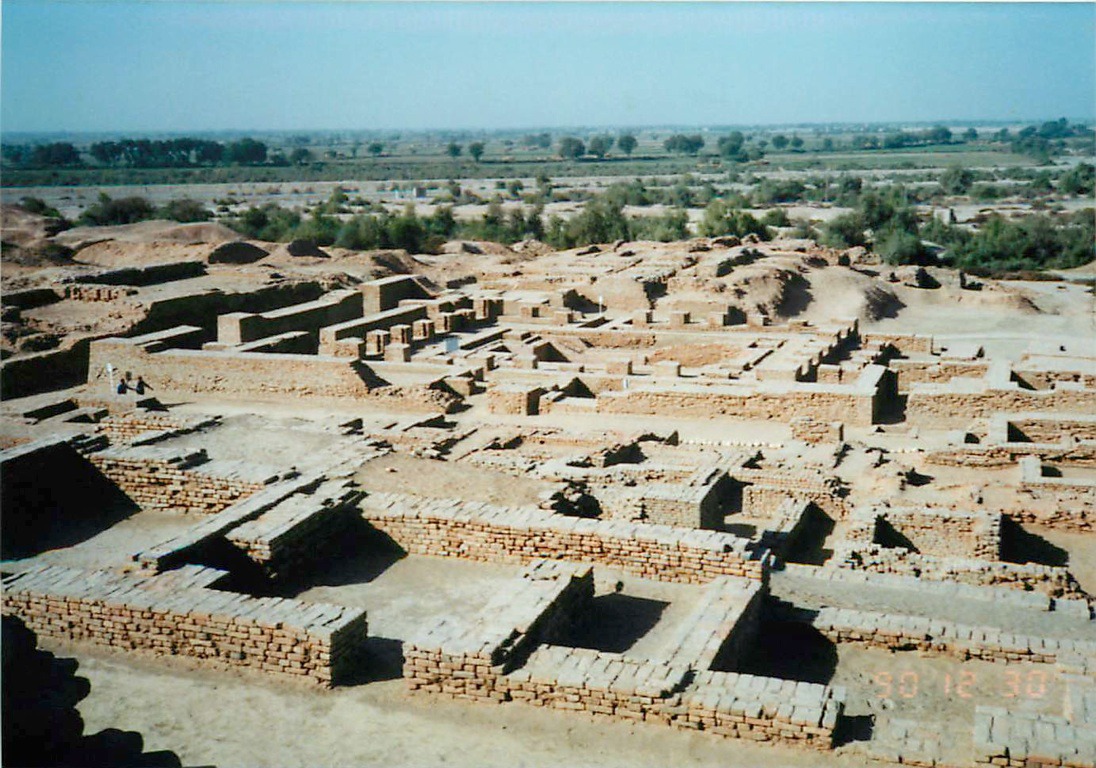

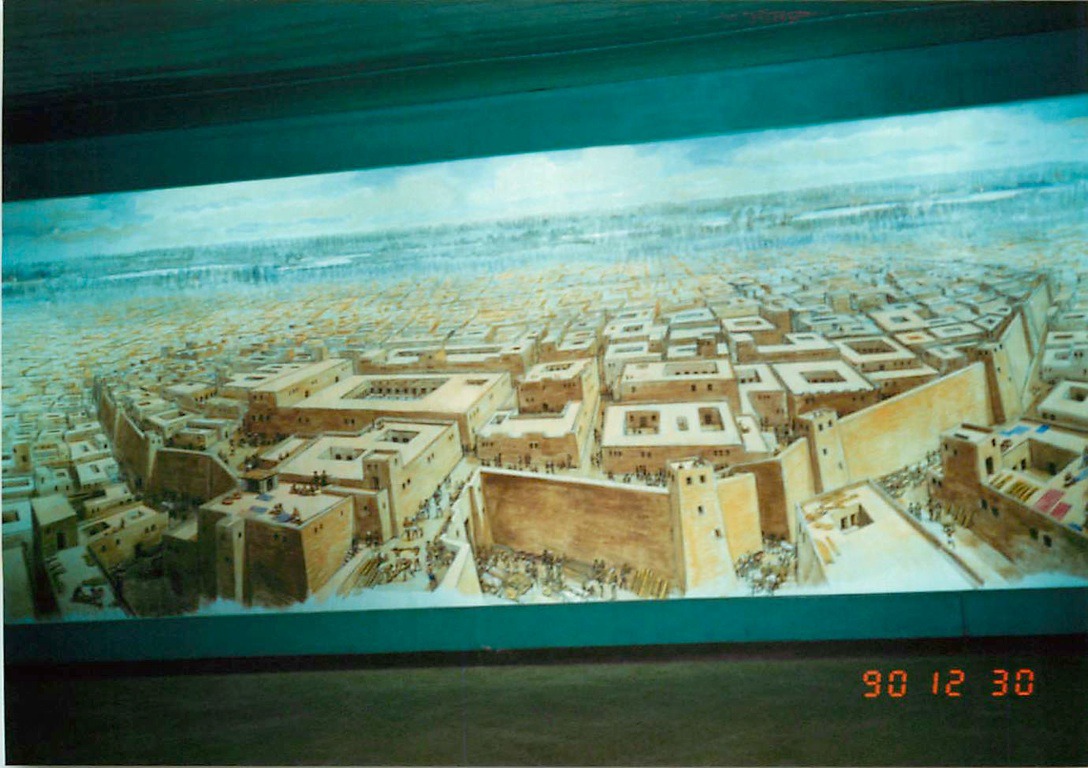

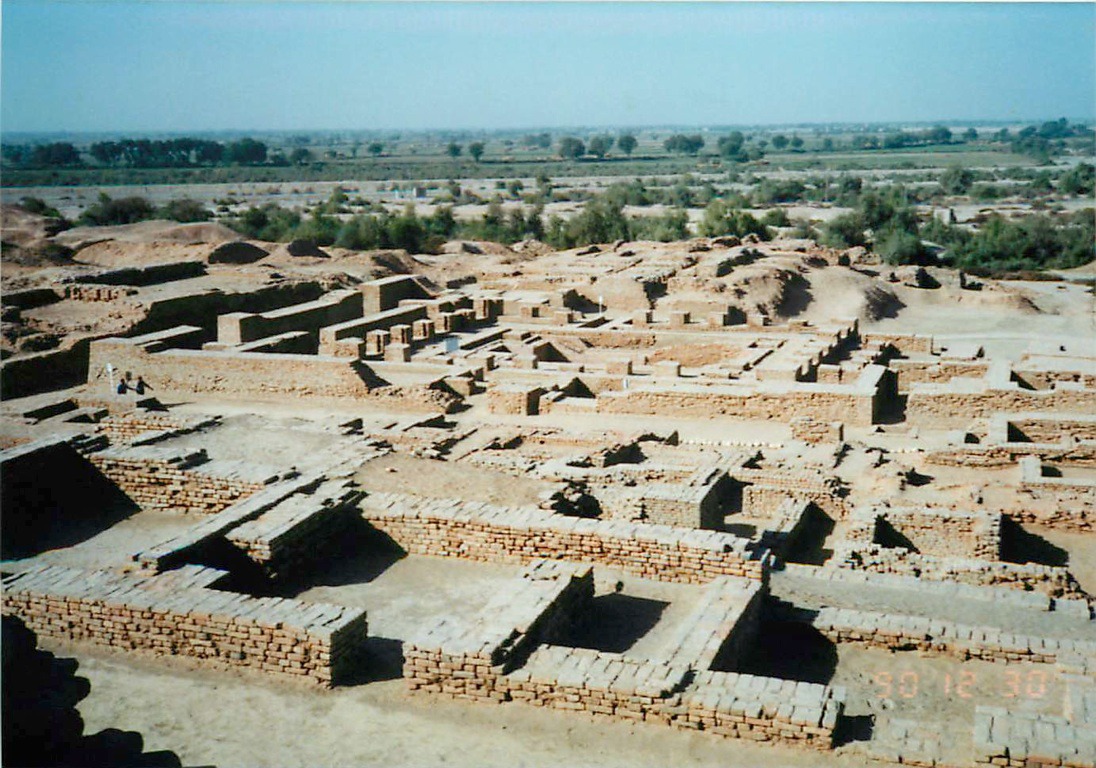

モヘンジョ=ダロは、エジプト、メソポタミア、中国と並ぶ世界四大文明の一つのインダス文明(BC2600〜BC1700年頃)の最大の遺跡。高度な都市計画のもとに造られた町は、広さが4km四方にも及び、往時は3万人の人々が生活していたと推定されている。

専用バスで遺跡の入口ゲートを通過する。

遺跡は、高台にあるストゥーパ(仏塔)周辺の「城塞部」と、住居の並ぶ「市街地」に分かれている。

城塞部

バスから降りて、しばらく歩くと、城塞部の入口に到着する。正面奥には、ストゥーパが見える。

バスから降りて、しばらく歩くと、城塞部の入口に到着する。正面奥には、ストゥーパが見える。

先ずは、ストゥーパを目指して、高台を登っていく。

先ずは、ストゥーパを目指して、高台を登っていく。

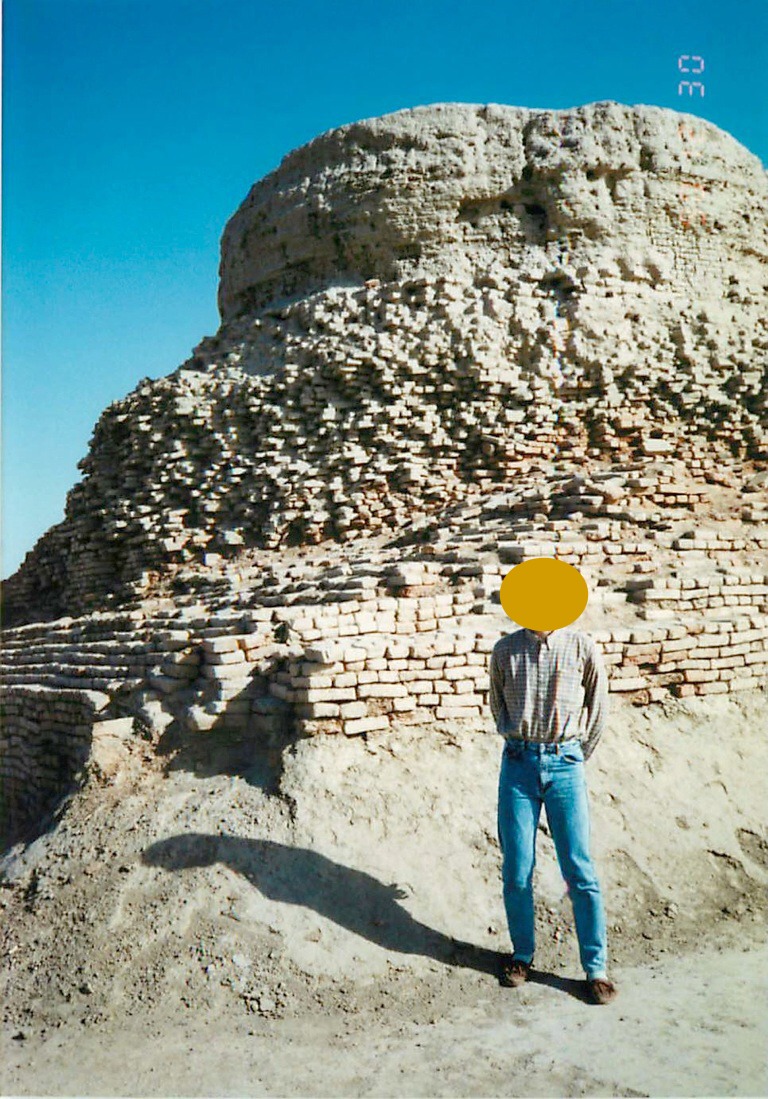

ストゥーパ(仏塔)

ストゥーパは、煉瓦でできた高さ15mの建造物。遺跡のシンボルのようだが、実はインダス文明の遺跡ではなく、モヘンジョ=ダロの廃墟の上に紀元後2〜3世紀に造られた仏教遺跡。モヘンジョ=ダロは7層もの遺跡が重なり合っているとされ、異なる時代に造られた建造物も混在してしまっている。

ストゥーパは、煉瓦でできた高さ15mの建造物。遺跡のシンボルのようだが、実はインダス文明の遺跡ではなく、モヘンジョ=ダロの廃墟の上に紀元後2〜3世紀に造られた仏教遺跡。モヘンジョ=ダロは7層もの遺跡が重なり合っているとされ、異なる時代に造られた建造物も混在してしまっている。

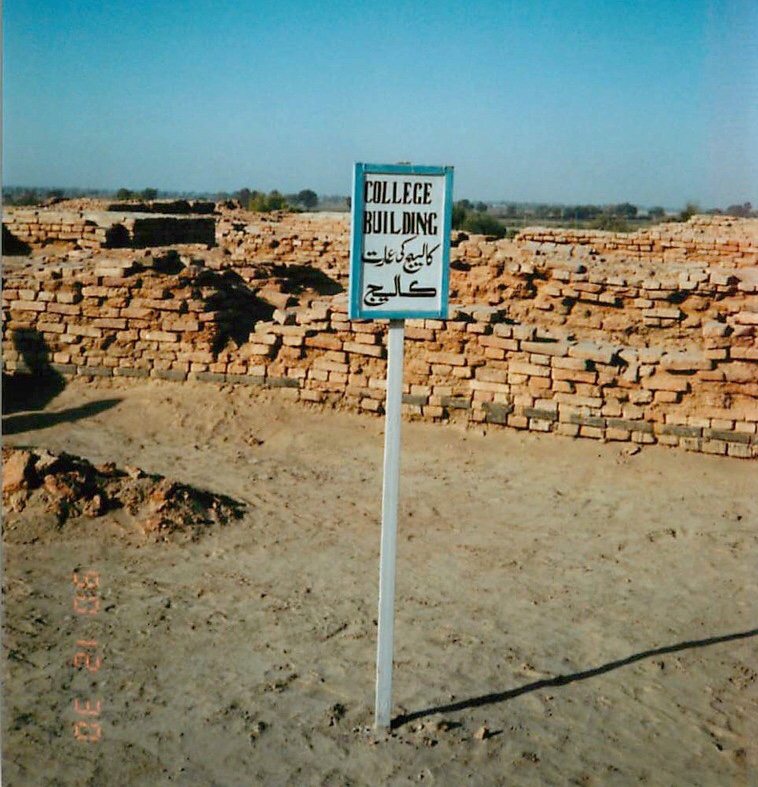

学院跡

ストゥーパ近くにある学院跡。

「学院」と呼ばれているのは、ここからペンやインク壺等が発見された事に由来しているらしい。

「学院」と呼ばれているのは、ここからペンやインク壺等が発見された事に由来しているらしい。

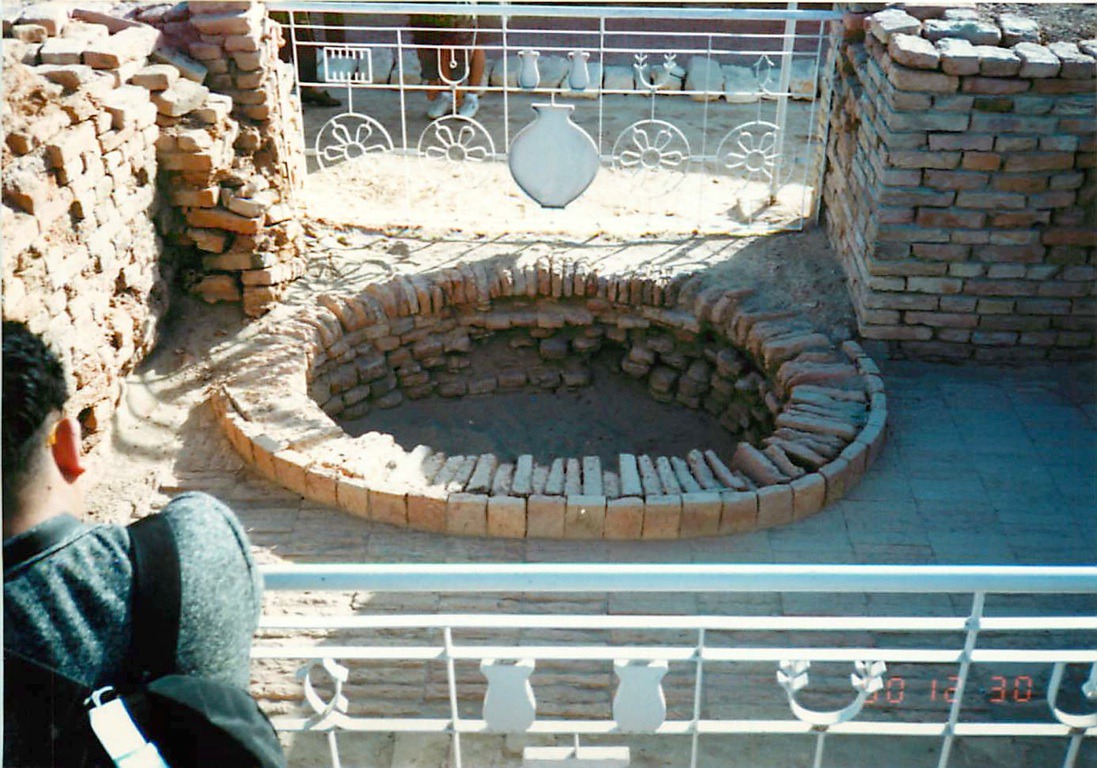

卵型井戸

学院近くにある卵型井戸。円形の井戸ではなく、珍しい楕円形。

学院近くにある卵型井戸。円形の井戸ではなく、珍しい楕円形。

沐浴場

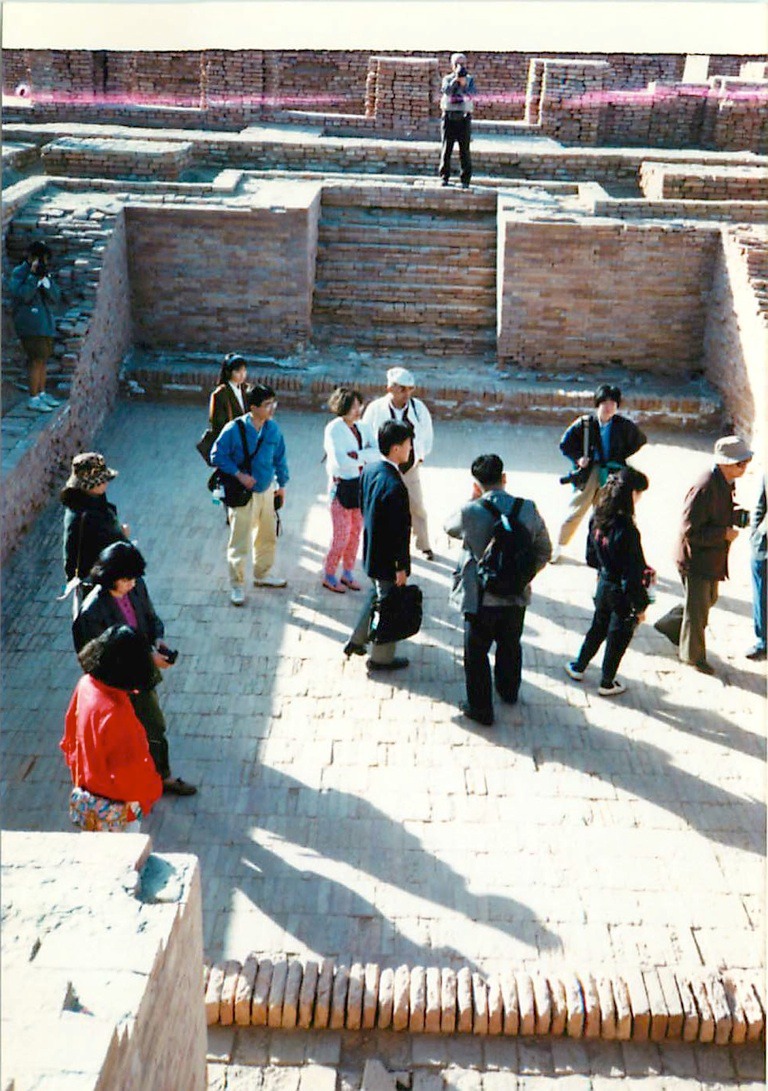

遺跡群の中でも最大の見どころの「沐浴場」全景。

遺跡群の中でも最大の見どころの「沐浴場」全景。

長さ12m、幅7m、深さ2.5mの巨大な浴場。北側と南側の2ヶ所に階段が設置されている。

長さ12m、幅7m、深さ2.5mの巨大な浴場。北側と南側の2ヶ所に階段が設置されている。

大人の身長よりもかなり深いため、大浴場としてではなく、「貯水池」のような別の目的に使われたのではないだろうか…。

大人の身長よりもかなり深いため、大浴場としてではなく、「貯水池」のような別の目的に使われたのではないだろうか…。

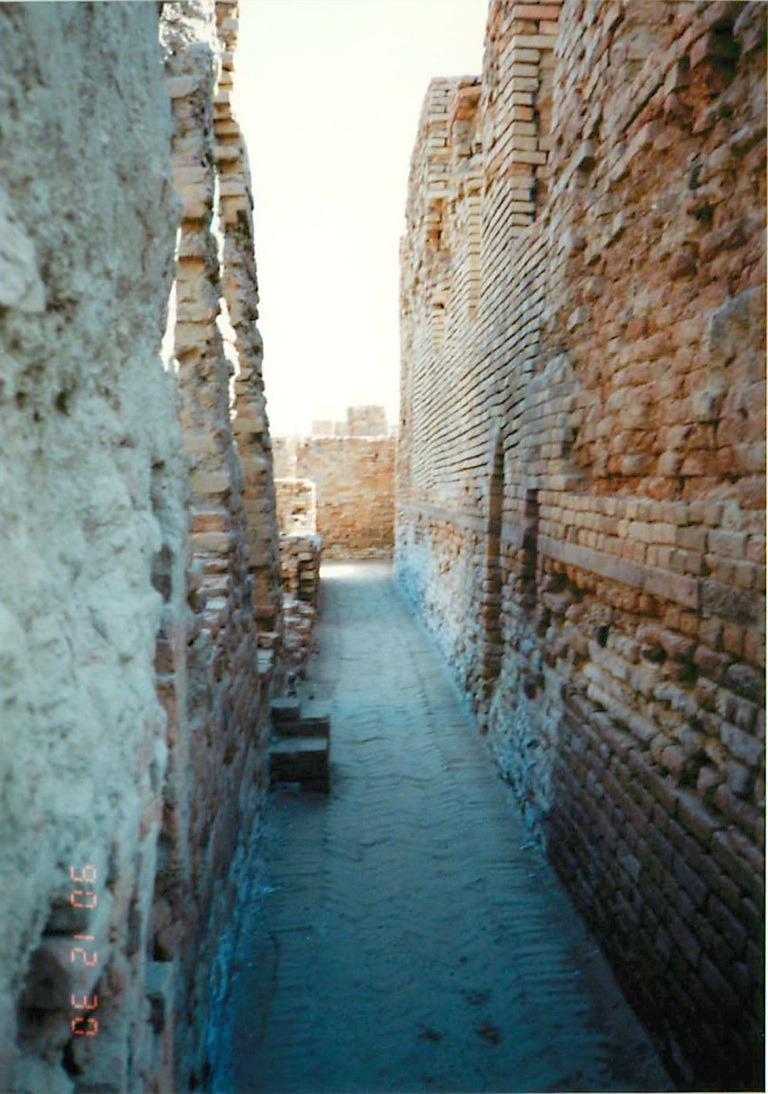

排水溝

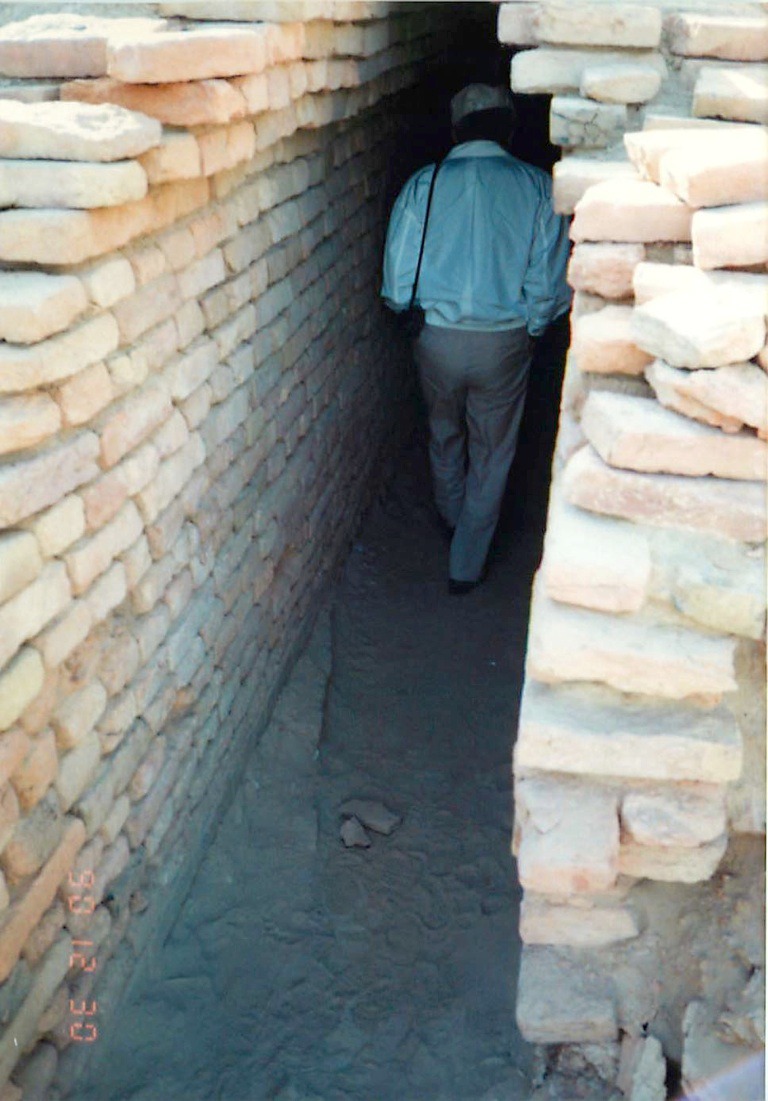

沐浴場の側には、巨大な排水溝がある。

沐浴場の側には、巨大な排水溝がある。

この排水溝は、大人が十分歩ける幅と高さがある。

この排水溝は、大人が十分歩ける幅と高さがある。

現代でも十分に通用しそうな立派な排水溝。

現代でも十分に通用しそうな立派な排水溝。

道路の端にある排水溝には、蓋がされている。

道路の端にある排水溝には、蓋がされている。

至る所に排水溝が張り巡らされており、モヘンジョ=ダロ全体が計画的に造られた高度な治水システムを持っていたと思われる。

至る所に排水溝が張り巡らされており、モヘンジョ=ダロ全体が計画的に造られた高度な治水システムを持っていたと思われる。

ストゥーパ(仏塔)

ストゥーパに戻って、記念撮影。

ストゥーパに戻って、記念撮影。

ここからは、遊歩道を挟んで「市街地」を見渡せる。

ここからは、遊歩道を挟んで「市街地」を見渡せる。

この角度からは、真下に、先程見学した「学院跡」(青い看板のある場所)が見える。

この角度からは、真下に、先程見学した「学院跡」(青い看板のある場所)が見える。

正面やや奥には、「沐浴場」(青い看板のある場所)も見える。更にその奥には、「穀物倉」がある。

正面やや奥には、「沐浴場」(青い看板のある場所)も見える。更にその奥には、「穀物倉」がある。

整然と区画された小部屋。

整然と区画された小部屋。

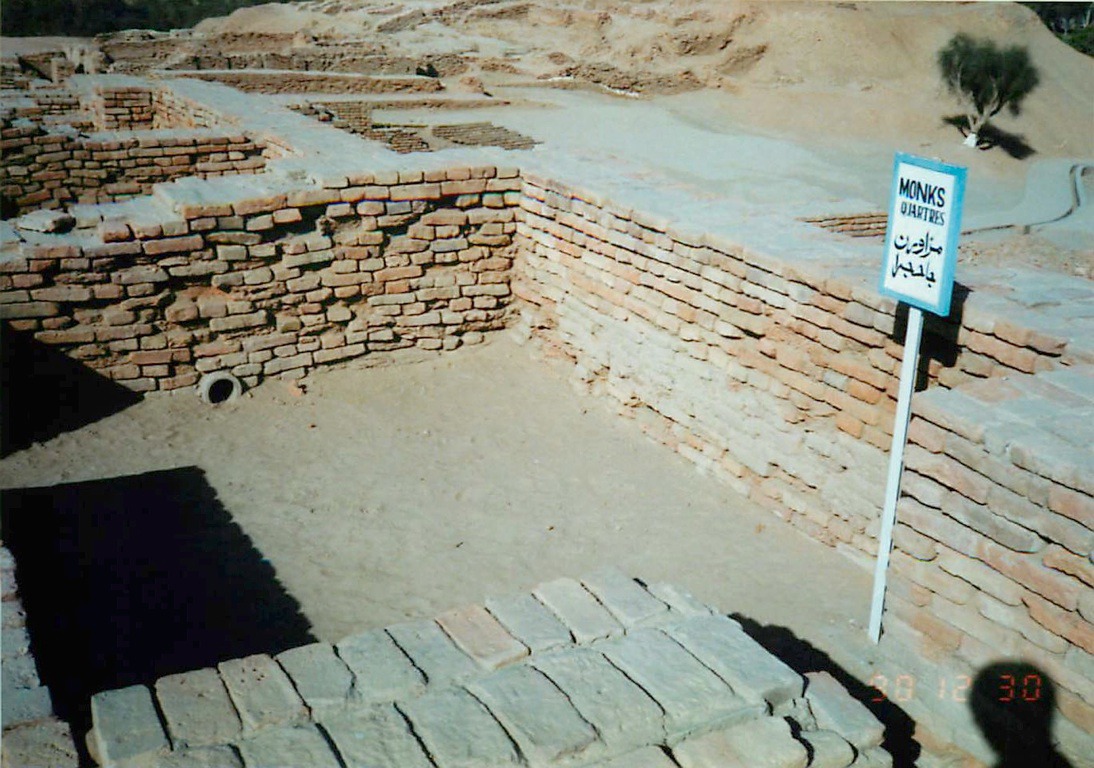

僧侶跡

ストゥーパ近くにある僧侶跡。

ストゥーパ近くにある僧侶跡。

これも、ストゥーパと同様に紀元後2〜3世紀に造られたものかも知れない。

これも、ストゥーパと同様に紀元後2〜3世紀に造られたものかも知れない。

高台にある「城塞部」を見学した後は、西側にある「市街地」の住居群へ。

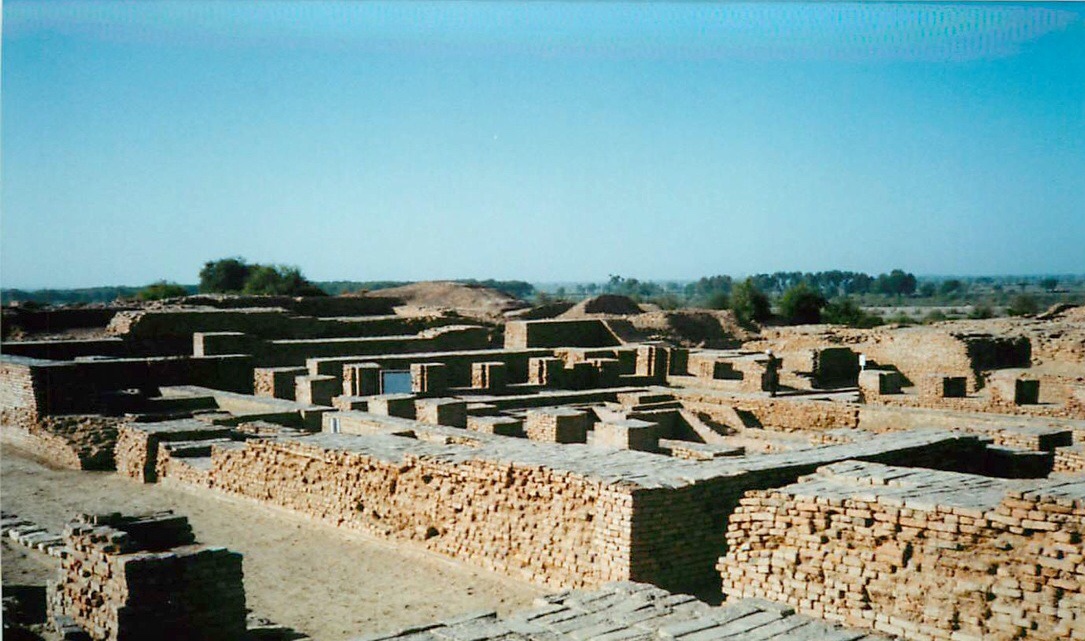

市街地

市街地は、 発掘者の名前を取って、DK地区、VS地区、HR地区などに分けられている。

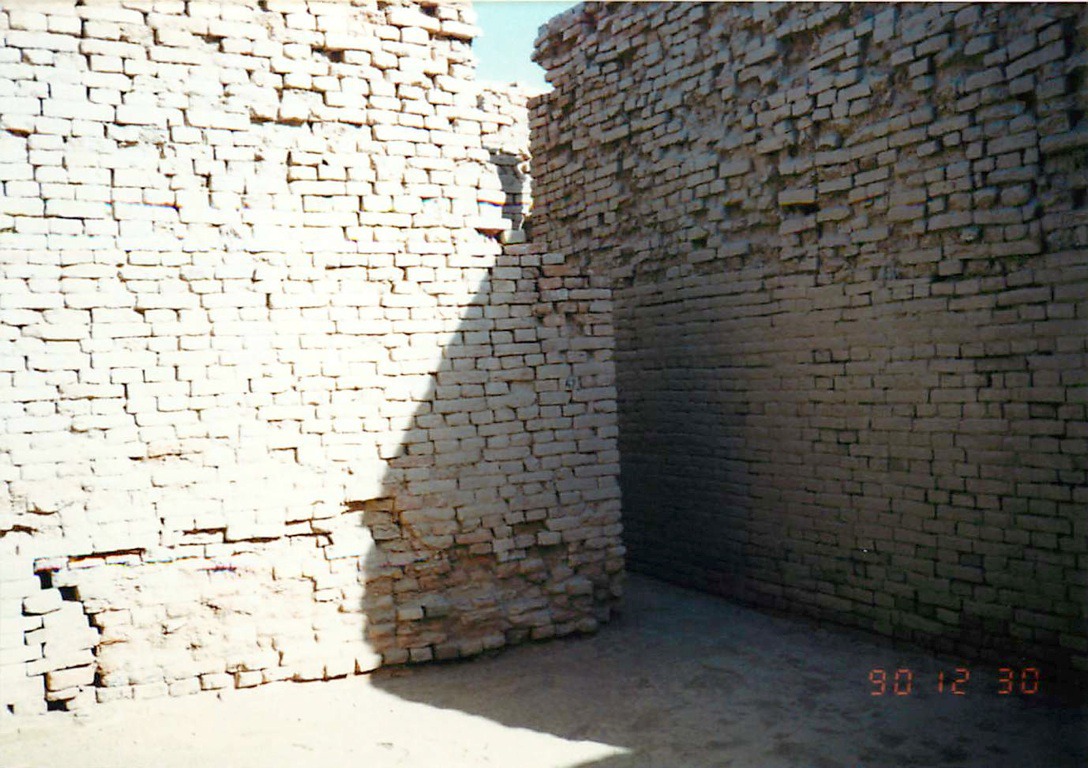

DK地区

DK地区は、貴族や職人階級の人々が住んでいたとされている。

この地区の家は、かなり大きく、壁も厚くて高い。モヘンジョダロ版ビバリーヒルズか?

この地区の家は、かなり大きく、壁も厚くて高い。モヘンジョダロ版ビバリーヒルズか?

しかし、壁の一番下の部分は、塩害により白く変色している。遺跡周辺の灌漑水路やダム建設により地下水位が上昇し、地中の塩分が地表に現れて煉瓦を蝕んだようだ。

しかし、壁の一番下の部分は、塩害により白く変色している。遺跡周辺の灌漑水路やダム建設により地下水位が上昇し、地中の塩分が地表に現れて煉瓦を蝕んだようだ。

この辺りは、比較的保存状態の良い家が多い。

この辺りは、比較的保存状態の良い家が多い。

何故か、壁の上部の方が歪んで変形している。

何故か、壁の上部の方が歪んで変形している。

屋外用ごみ入れ

煉瓦で造られたごみ入れも立派。

煉瓦で造られたごみ入れも立派。

井戸

至る所に井戸が見られる。

至る所に井戸が見られる。

こちらも、煙突ではなく、井戸。

こちらも、煙突ではなく、井戸。

このような高い井戸は、高層階で使用されていたようだ。

このような高い井戸は、高層階で使用されていたようだ。

こちらは、区長の家。手前の空きスペースから見て、公共の建物の様にも思える。

こちらは、区長の家。手前の空きスペースから見て、公共の建物の様にも思える。

珍しく壁に穴が開いている。また、壁の真ん中辺りも塩害が見られる。

珍しく壁に穴が開いている。また、壁の真ん中辺りも塩害が見られる。

大通り

市街地を貫く平坦な大通り。幅は10m近くある。かつてはインダス川までつながっていたと考えられている。

市街地を貫く平坦な大通り。幅は10m近くある。かつてはインダス川までつながっていたと考えられている。

小道

低層階の家が建ち並ぶ領域では、歩行路が整然と区画されている。

低層階の家が建ち並ぶ領域では、歩行路が整然と区画されている。

VS地区

VS地区は、農民が住んでいたとされている地区。

丸い石組みが並んでいる。何か農作業を行なっていたのだろうか。

丸い石組みが並んでいる。何か農作業を行なっていたのだろうか。

インダス文字の標識

インダス文字による標識で、「 HR地区→ ←VS地区 」と書いてあるらしい。

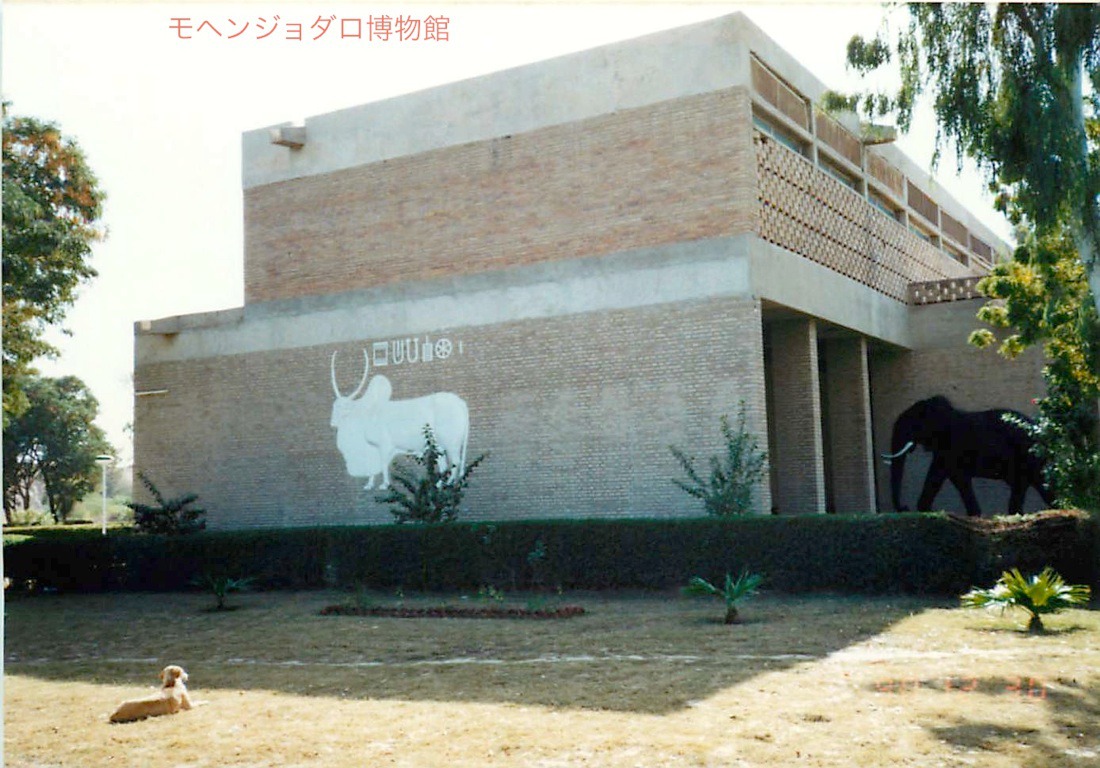

モヘンジョダロ博物館

遺跡のゲート近くにあるモヘンジョダロ博物館。

遺跡のゲート近くにあるモヘンジョダロ博物館。

階段で2階に上がると、正面に、モヘンジョ=ダロの都市の想像図が描かれている。展示室には、発掘された土器、石器、銅製の道具、貝の装飾品、踊り子や神官の像など興味深いものが展示されていたが、残念ながら写真撮影禁止。

階段で2階に上がると、正面に、モヘンジョ=ダロの都市の想像図が描かれている。展示室には、発掘された土器、石器、銅製の道具、貝の装飾品、踊り子や神官の像など興味深いものが展示されていたが、残念ながら写真撮影禁止。

モヘンジョダロの滅亡について

モヘンジョ=ダロとは、「死の丘」の意味であり、1921年に歴史学者が足を踏み入れるまでは、「得体の知れない死者が眠る墳丘」として地元の人々の間でも禁忌の領域だった。即ち、モヘンジヨダロは、廃虚としての現在の名前であり、繁栄していた巨大都市の往時の呼び名、正式な名前すら分からない謎の古代都市なのである。

モヘンジョ=ダロには、上下水道、井戸、風呂、ダストシュート、水洗便所まで完備されており、高度な排水システムが完備されていた。この様な高度な文明を持っていたモヘンジョ=ダロは、紀元前1800年頃、比較的短期間で滅びている。

滅亡の理由としては、「大規模な洪水説」が通説であるが、他に、「古代核戦争説」がある。

遺跡近くの町の壁からは、異常な量の熱を一瞬にして浴びたような形跡、大量のガラス片が発見されている。ガラス片は、瞬間的な高熱で溶解した状態のまま固形化した物質であり、これは何らかの原因によって町を一瞬で焼き尽くす程の高熱が発生したことに由来するものと考えられる。しかし、この地域には、火山はなく、町を一瞬で焼き尽くす程の高熱が一体何によって作られたのか不明である。ここで、路上や井戸端等でうつ伏せや仰向けという不自然な状態で発見された人骨から通常の数十倍の放射能が検出されていることから、「古代核戦争説」が浮上する。

また、この説を間接的に裏付けるものとして、古代インドの叙事詩「マハーバーラタ」、「ラーマーヤナ」に、まるで核爆発が起こったとしか思えないような記述が残っている。また、聖書の創世記には、神の怒りに触れた町「ソドム」と「ゴモラ」が一瞬にして灰と化すシーンもある。

この「古代核戦争説」は、最近では中学社会地理の授業でも、取り上げられている。「ソドム」や「ゴモラ」のような、モヘンジョダロが繁栄していた往時の都市名が明らかになる日は来るのだろうか?

【中学社会 地理】 モヘンジョダロの考古遺跡 ~90秒ワンポイント授業~【秀英iD予備校】

約3時間程掛けて、見どころ満載のモヘンジョ=ダロ遺跡を見学した後は、遺跡近くにあるラル・カナ村のバザール散策へ(続く)。

コメント